と口の象形 」 (「 誓いの糸を引き合う 」の意味)と「 ボクッという音を 表す 擬声語・右手の象形 」 (「 手でボクッと打つ・たたく 」の意味)から誓いの 糸を断ち切って「 かえる 」を意味する「変」という漢字が成り立ちました。 ※「変」は「變」の 略字 です。 ※「變」は「変」の 旧字 (以前に 使 われていた 字 )です。 読み 音読み:「 ヘン 」 訓読み「化」という漢字 漢字の意味・成り立ち・読み方・画数等を調べてみました。 (「化」は小学3年生で習います。 成り立ち、読み方、画数・部首、書き順・書き方 意味 ①「かわる」、「かえる」 ア:「形、性質、位置などがかわる」(例:変化、気化) イ:「あらたまる」、「新しいものに人名における漢字使用の変化とその誘因 川 岸 克 己 Changes in the Use of Kanji for Names and the Motivation behind Such Change Katsumi KAWAGISHI 1 問 題 提 起 日本人の名前に用いられる漢字が大きく変化している。漢字を見ただけではどのように読むの

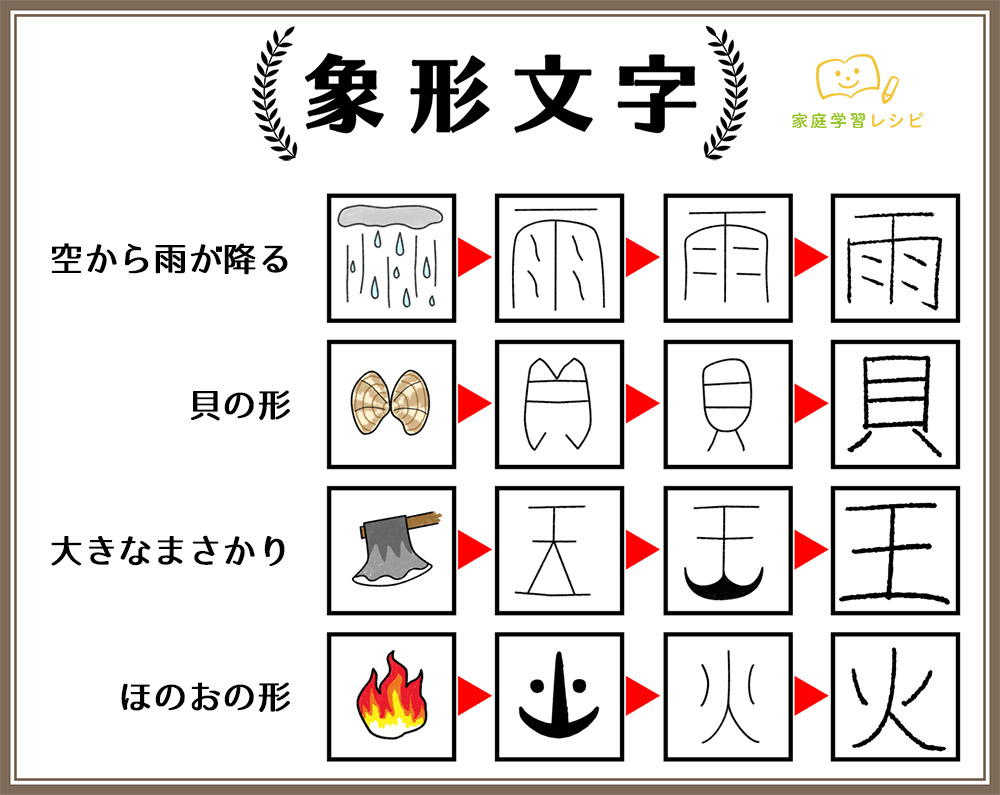

漢字の成り立ち 象形文字クイズ Youtube

漢字 変化

漢字 変化-漢字の基礎知識ミニ講義―漢字の成り立ちと意味の変化 ※動画講義では、次ページの内容を取り扱っています。 1.講義をよりよく理解するために(前提知識) 一つの漢字に複数の字義 漢字は日本を表す文化の一つとも言えます。 そんな漢字ですが、 JIS(日本工業規格)ではなんと6000文字を超えています。 "その全てを覚えられている人はいない!" と言われるほどです。 そんな漢字ですが、中には「一文字」で深い意味を持つ物もあります。 ここではそんな漢字を

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちを考古学の視点から捉える 漢字 龍 の起源の由来 皇帝の権力を象徴する 力強く気勢のある調和の取れた美観を体現

弗素(f)の漢字の変化 年9月14日 笹原 宏之 元素を表す漢字 前回、フッ素が「弗」という漢字を江戸時代に当て字として獲得していたこと、そして明治時代にそこから「弗素」という熟語が形成されたことを紹介した。漢字簡略化の歴史的根源とその現状についてあわせて日本と中国における漢字改革を比較する 馮 良珍 横浜国立大学教育人間科学部紀要 2 人文科学 7, 6578, 0502漢字「変」 かわる。 うつりかわる。 改まる。 違うものになる。 かえる。 違ったようにする。 違うものにする。 動かす。

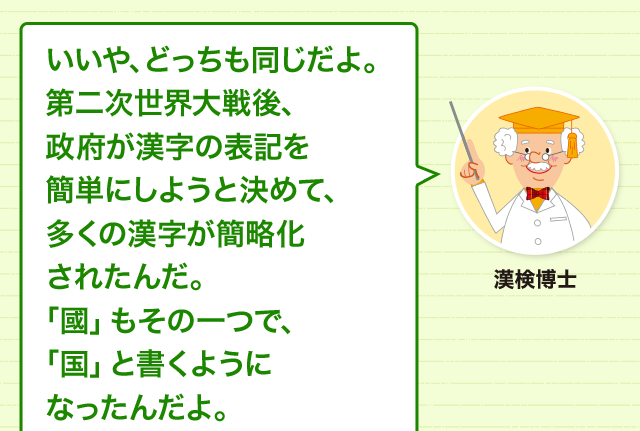

漢字 ペディアに かえる。別のものになる。「化身(ケシン)」「変化」「老化」 ②教え導く。影響を及ぼす。「感化」「教化」「陶化」 ③天地自然が万物を生成する。「化育(カイク)」「化工」舊字體(舊漢字)と新字體(新漢字)を相互に變換します。 旧字体(旧漢字)と新字体(新漢字)の相互変換アプリです。 『みんなの知識 ちょっと便利帳』の一部です。漢字は時代とともに変化する! 漢字の基礎 どれだけ知ってる? 漢字の豆知識 日本漢字能力検定 こんな間違い、していませんか? 漢字の問題にチャレンジ! どれだけ知ってる? 漢字の豆知識

漢字のひらがな化 漢字をひらがなに、一括変換する事が出来るツールです。事務作業や難しい漢字の読みに最適。文章の流れから最適なひらがなに変換します。 ボタンの解説 ひらがなにするボタン;漢字の発明者「殷王朝」と普及者「周王朝」 漢字が生まれたのは、今から3300年前(約紀元前1300年)の中国、「殷王朝」によって発明された甲骨文字です。 その漢字は、今とは全く異なる使い方をされていました。 「殷」では、穀物の豊穣を願う雨乞いから祭や戦の時期まで、あらゆることを文字を刻んだ亀の甲羅や獣の骨のヒビ割れで占いました。 これが象形における漢字の取扱いについて,本年7月以降検討を行ってきたが,このたびそ の結論を得たので,ここに報告する。 1 改定常用漢字表の性格と学校教育における漢字指導の基本的な考え方 (改定常用漢字表の概要については別添資料1を参照)

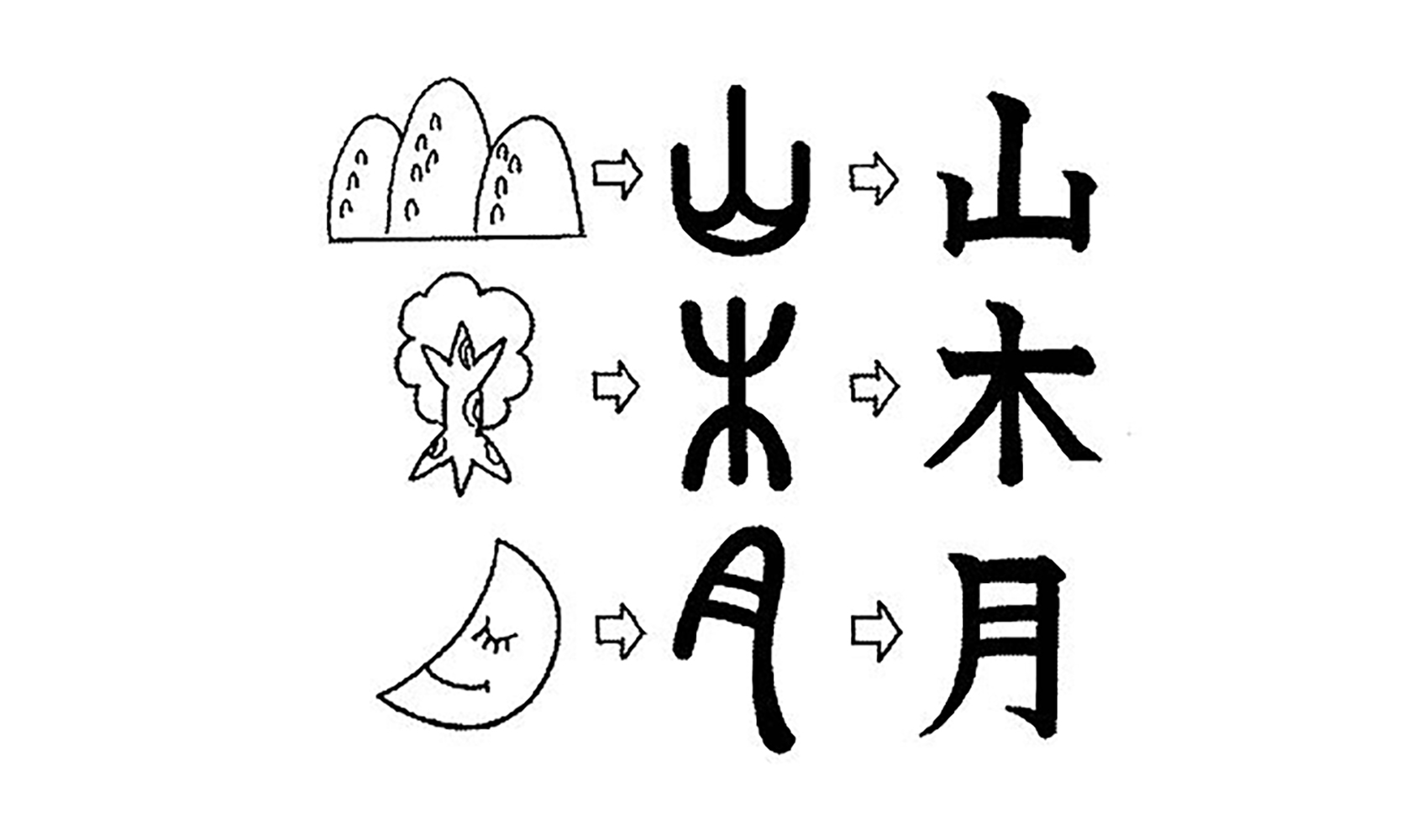

漢字なりたち図鑑 今年の漢字 令 の成り立ちは 好書好日

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちを考古学の視点から捉える 漢字 龍 の起源の由来 皇帝の権力を象徴する 力強く気勢のある調和の取れた美観を体現

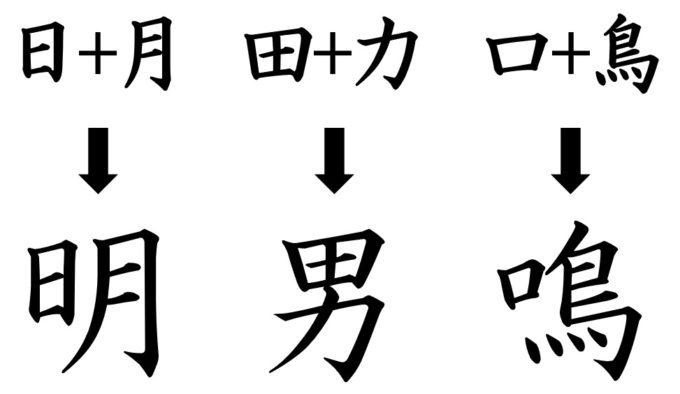

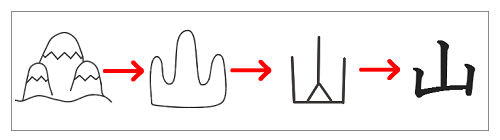

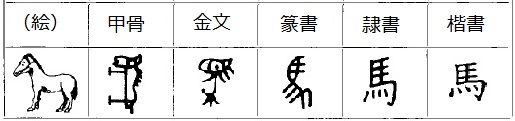

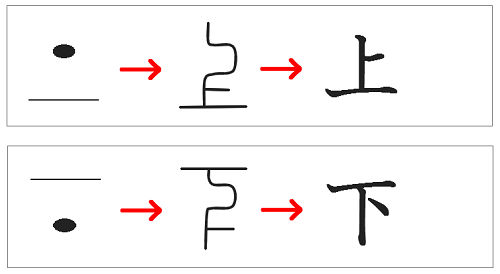

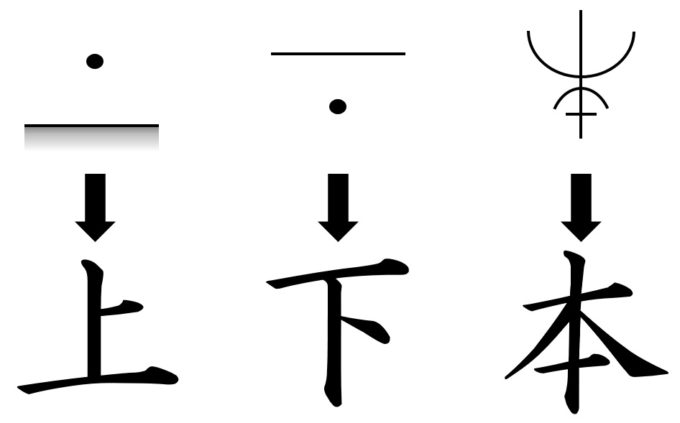

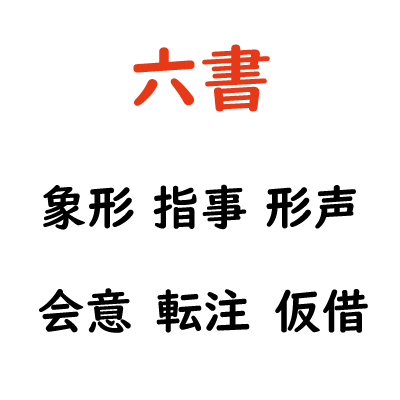

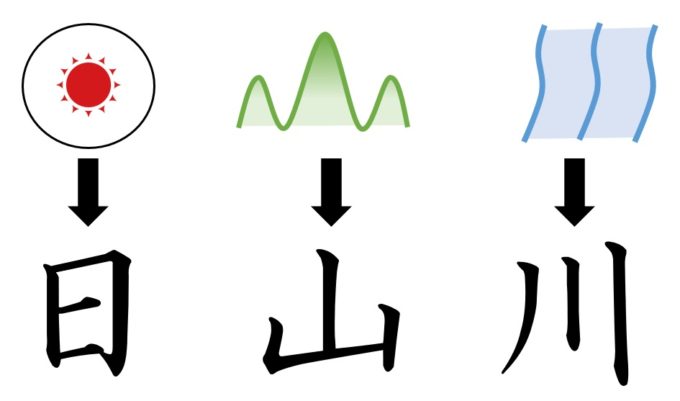

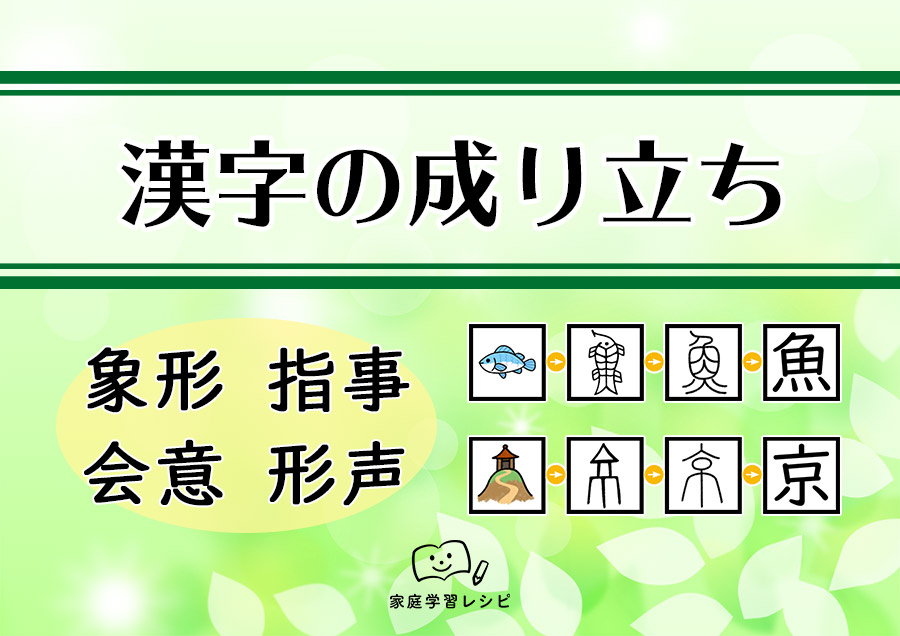

指事 抽象的な事柄を線や点などの記号の関係性によって表す方法 会意 既存の二つ以上の文字を組み合わせ、それらの字の意味を合成して新しい意味を表す方法 形声 「意味を表す字」と「音を表す字」を組み合わせて新しい字を作る方法 「象形・指事・会意・形声」に用法による分類「転注(てんちゅう)」「仮借(かしゃ・かしゃく)」を加えた六分類を「 六書意味・読み、語源と変化 どれだけ知ってる? 漢字の豆知識 日本漢字能力検定 ※新着順で掲載 美しい風の名前 やり方が汚くても「悪どい」とは書きません みにくい争いは「泥試合」? 常用漢字もあなどれない 「凡」は「ぼん」と読むから、「凡例」は「ぼんれい」? 王仁は「おうじん」と読第46回 漢字を使わないことで起こる語の意味の変化―「猟奇」 筆者 笹原 宏之 09年9月3日 韓国では、漢字を廃止しようとすることによって、漢語の発音は残っても、語義が不分明となる例も生じている。 韓流ドラマとして一世を風靡した「冬のソナタ

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちを考古学の視点から捉える 漢字 女 の起源と成立ち 当時の社会の変化が漢字にしっかりと刻まれていた

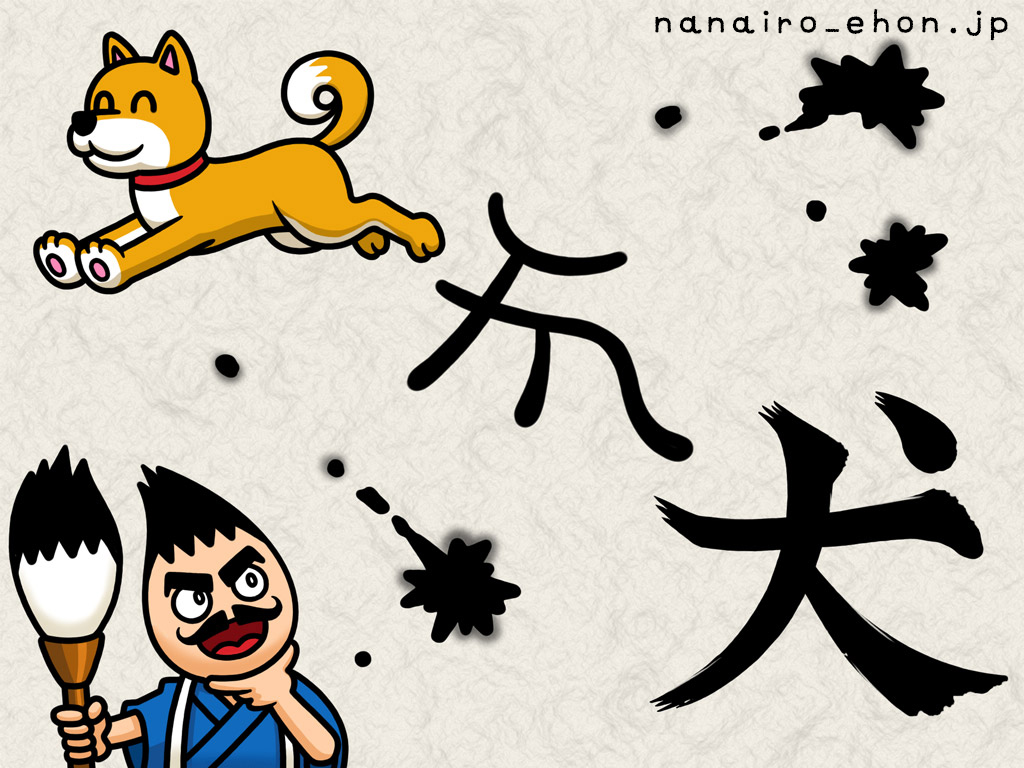

新作 漢字の成り立ちを楽しく学ぶ絵本 筆太郎の漢字塾 なないろえほんの国

漢字(行書) 行書は 楷書 できちんと分けて書いていた 線を続けたり 、次の字につながり やすくするために 変化させたり して、楷書を書くときよりもずっと速く書くことができます。 しかも楷書を読める人は、どういうわけか、たいていの行書の字はある。発音がmまたはnで終わる漢字は多数あるが、表2から分かるように現代日本語および現代 中国語ではmがすべてnに変化しており、現代朝鮮語のみがmとnとの区別を保存している。 表2 発音がmまたはnで終わる漢字 漢 字 現代 仮名 遣い 歴史的仮名 遣い(奈良時 代)こんな風に漢字はどんどん変化しており,その変 化が日本でも続いている,というのが本書の主張で ある。「蝦」が「海老」から「螧」そして「蛯」へと 変化し,日本の地名や人名に定着する。「第」が「㐧」 に変化する。

漢字の成り立ち 象形文字クイズ Youtube

アニメで分かる漢字の成り立ち

私は、横線が一画目で縦線が二画目で書いていました。 "ト"の部分が『上』と似ている漢字の 『点』 も、縦線が一画目です。 『店』 は、 縦線が四画目 です。 『感』と『盛』 は、 一画目が"ノ"の部分 です。 私は今まで一画目に横線を書いていました。 『田』 や 『由』 の中の部分 (3画目~)は、 縦線が先でその後で横線 を書き、下を閉じます変化(ヘンカ) 変革(ヘンカク) 変換(ヘンカン) 変記号(ヘンキゴウ) 変局(ヘンキョク) 変化(ヘンゲ) 変形(ヘンケイ) 変幻自在(ヘンゲンジザイ) 変更(ヘンコウ) 変死(ヘンシ) 変事(ヘンジ) 変質(ヘンシツ) 変種(ヘンシュ) 変成・変生(ヘンジョウ) 変色(ヘンショク音の変化の続きです。 6.特定の単語に現れる濃音化 6-1.語尾が濃音化する場合 パッチムが「ㄴ」「ㄵ」「ㅁ」「ㄻ」「ㄼ」「ㄾ」の動詞・形容詞語幹の後ろに「ㄱ」「ㄷ」「ㅅ」「ㅈ」のどれかの子音で始まる語尾がつく場合、その語尾の子音が濃音化します。

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちを考古学の視点から捉える 漢字の成り立ちの意味するもの 馬 の歴史は 人の歴史そのものだ

1

漢字の構造 古代中国の社会と文化 中公選書 落合 淳思 本 通販 Amazon

中学国語 漢字の成り立ちの要点 Examee

旧字体と新字体 漢字は時代とともに変化する 漢字の基礎 どれだけ知ってる 漢字の豆知識 日本漢字能力検定

漢字トリビア 小 の成り立ち物語 ライブドアニュース

化 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

漢字の歴史 その1 Only語学塾

漢字の覚え方 早 風船あられの漢字ブログ

Q Tbn And9gcshq1t3wjlhys9rjenhskjhtussl8m4d5uatidji6y8 O4fbe S Usqp Cau

漢字の歴史 成り立ち 種類

漢字スゴイ 漢字すごい By Naoki Ishiyama Medium

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

漢字の歴史 成り立ち 種類

漢字の成り立ち4コマ By 小山コータローさんの作品 Webマンガのコミチは無料で読み放題 縦スクロール 縦読み 推し

馬って漢字の成り立ちを見るたびに色々モヤモヤするんですけど

やばい 小5の国語を教えられない父親 学習障害むすこ 空気は読むが字は読めない

漢字の成り立ち 魚 羊 牛 犬 馬 漢字の語源を一緒に学ぼう

ラジオ第11回 秋という字に火があるのはなぜだろう ゴット先生の京都古代文字案内

電気こどもシリーズ キッズ 展示館 中部電力

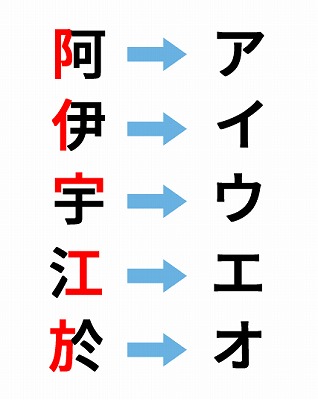

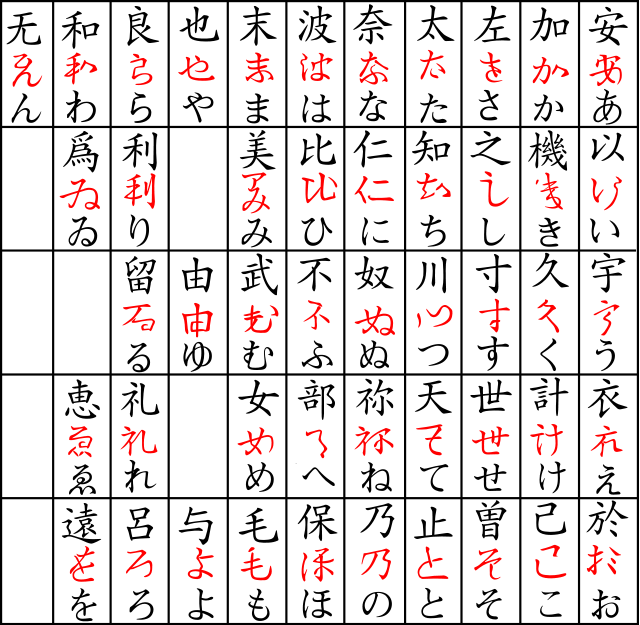

漢字 ひらがな カタカナの歴史や起源とは ひらがな カタカナの由来と成り立ち 日本文化研究ブログ Japan Culture Lab

アニメで分かる漢字の成り立ち

漢字はどうしてできたの だれがつくったの 身近なふしぎ 科学なぜなぜ110番 科学 学研キッズネット

漢字の変化にこだわる 版元ドットコム

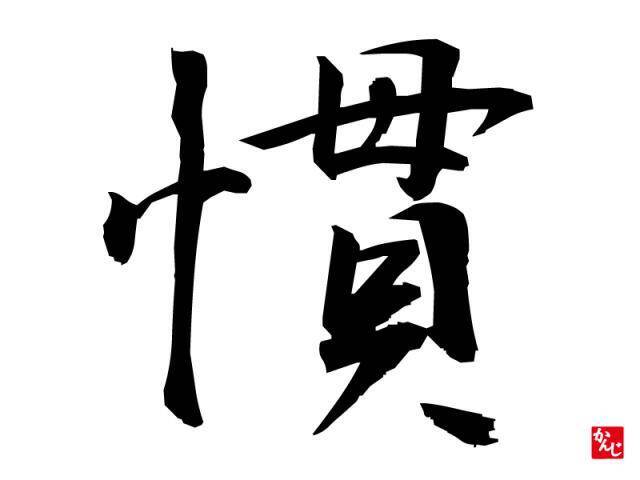

漢字トリビア 慣 の成り立ち物語 19年2月10日 エキサイトニュース

米 という漢字の語源と由来 山形米の専門店 尾形米穀店

122 県 ひもで木にぶら下げた首

漢字の移り変わり ことばの広場

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

文字の歴史 sjホームページ

漢字の歴史 漢字について 樂篆工房 福島県喜多方市

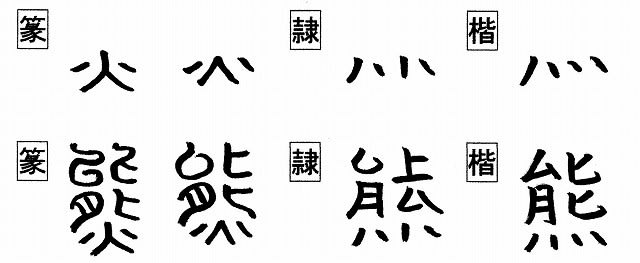

形と由来の変化 漢字について 樂篆工房 福島県喜多方市

5 1金 漢字の成り立ち 理科通信 京都文教短期大学付属小学校

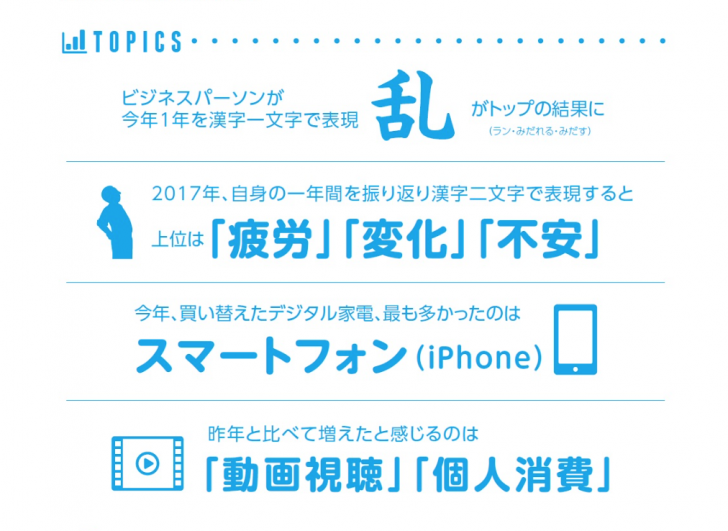

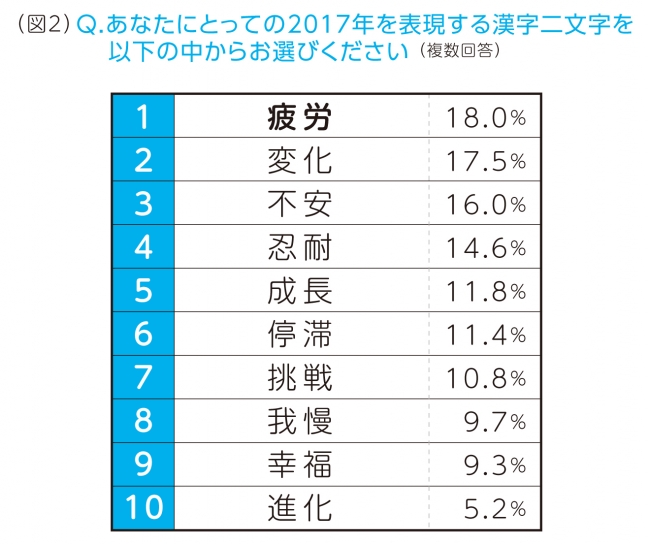

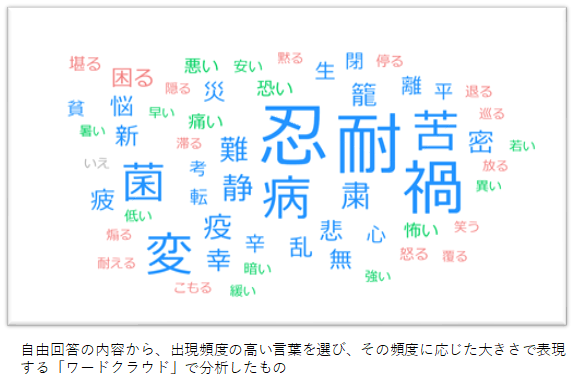

ビジネスパーソンが選んだ今年の漢字は 乱 自身の一年間を表す漢字は 疲労 変化 不安 に 秩父jobニュース

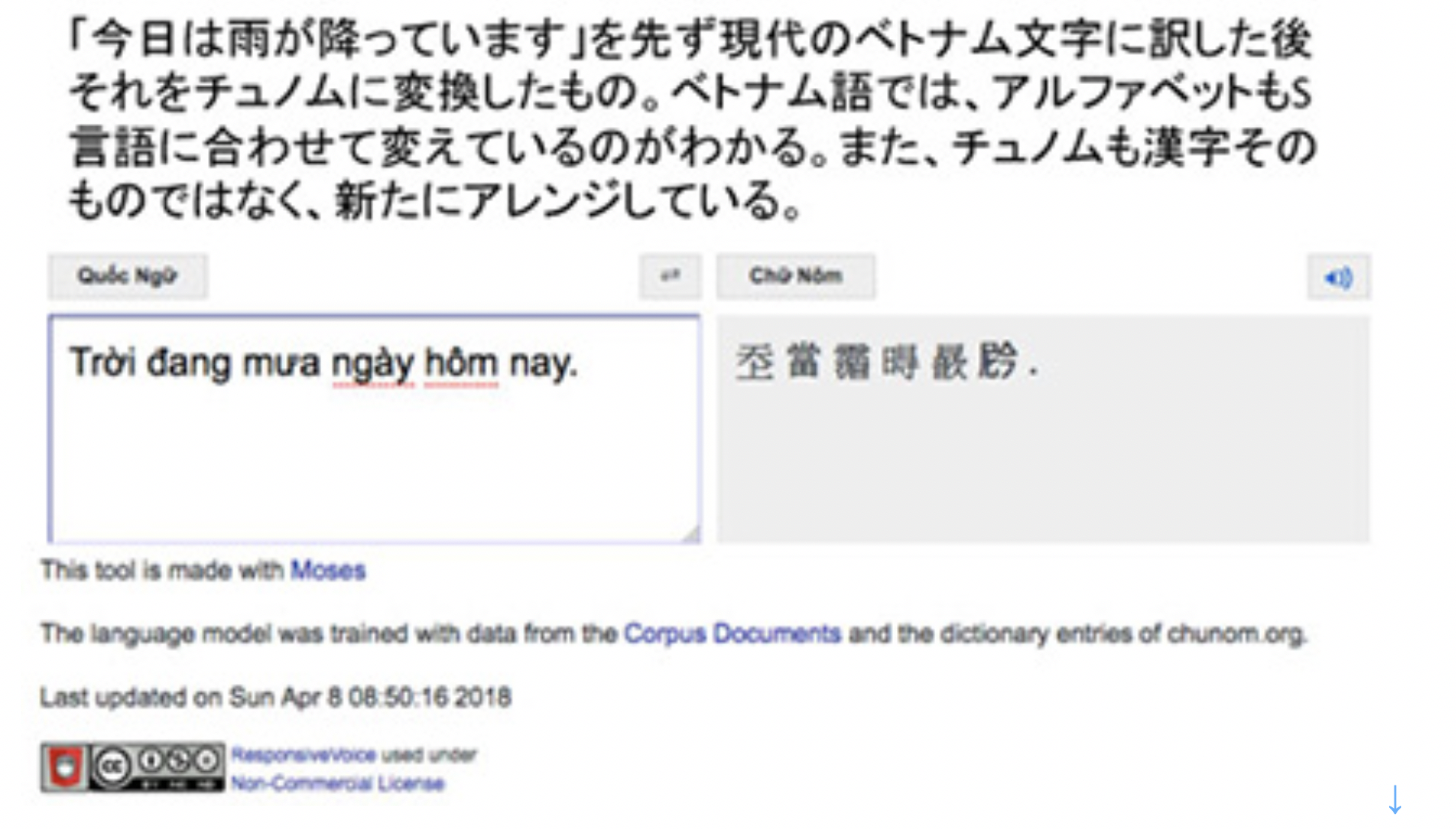

各国で違う漢字の変化と進化 日本から中国に輸出された漢字とは 世界の謎発見

妖怪変化 ようかいへんげ の意味

漢字練習帳l1 Ppt Download

1

Akihito Koriyama 漢字からひらがなへの変化 T Co Kon5gudah6 T Co Eksve8sykm

ビジネスパーソンが選んだ今年一年を表す漢字は 乱 自身の一年間を表現する漢字二文字は 疲労 変化 不安 に 17年を振り返るビジネスパーソンの意識調査 Vsn Vsnのプレスリリース

漢字がもつ本来の意味とは 古代文字から成り立ちを探る 高校生なう スタディサプリ進路 高校生に関するニュースを配信

愛 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

中学国語 漢字の成り立ちの要点 Examee

筆文字 変化 文字 漢字の写真素材

年を表す漢字トップ3は 忍 耐 禍 制限ある暮らしのなか 変化に対応できた 76 9 作る 育てる 趣味でイエナカの充実度はアップ 株式会社オレンジページのプレスリリース

192 自 正面から見た鼻

今年の漢字は 変 夜明け前

漢字の覚え方 舟 受 風船あられの漢字ブログ

漢字の歴史 成り立ち 種類

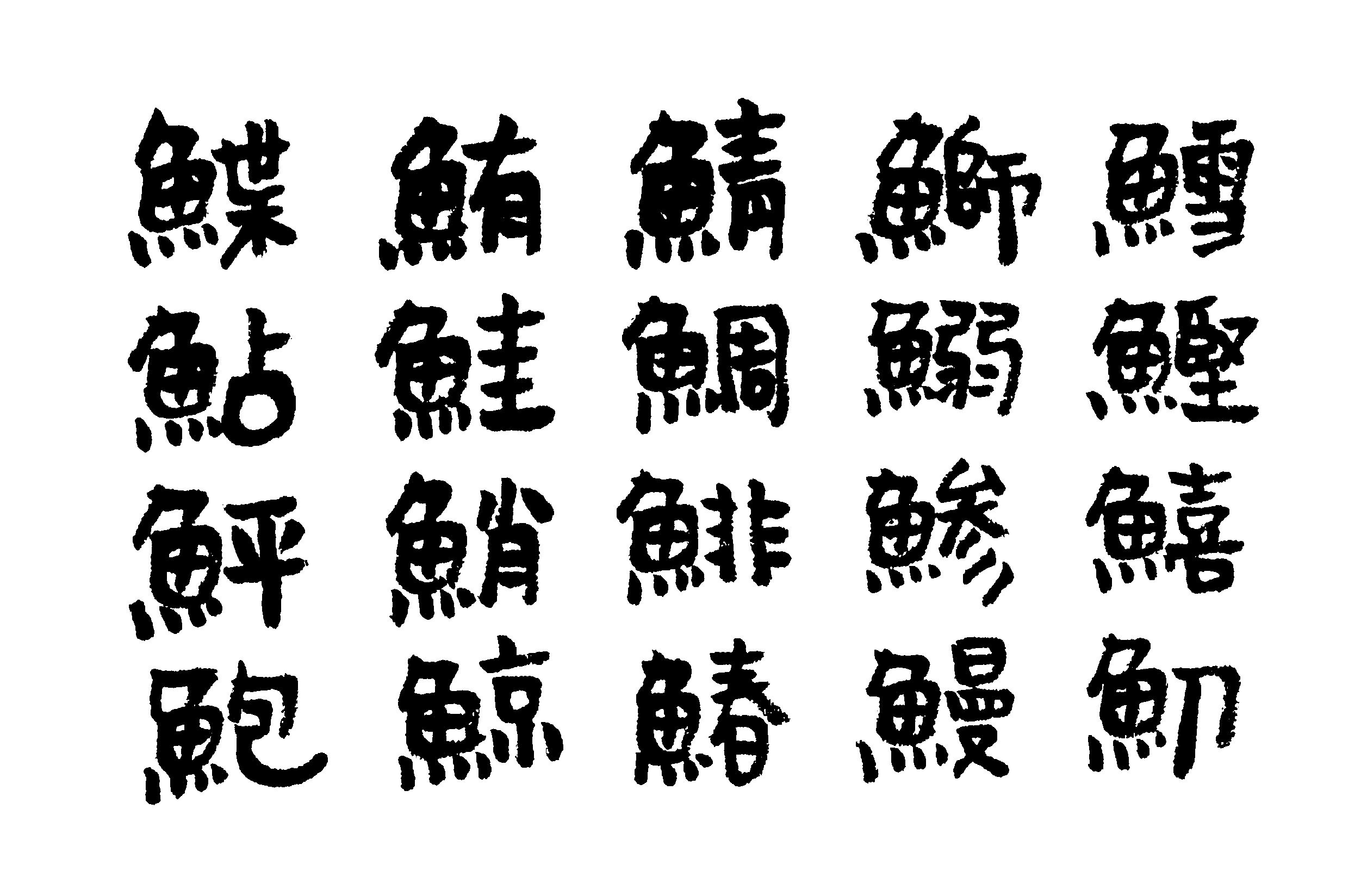

本当 納得 魚ヘンの漢字の由来が結構カオスだった 釣船茶屋ざうお

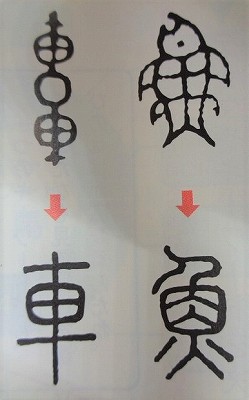

古文字学と字源 漢字の成り立ち について呟くアカウント Twitterissa 撃 字中に 車 が含まれまることから 撃 字の字源を車両や車軸 車輪などと結びつける説がありますが 実際にはこの 車 は車両の象形である 車 とは別由来です これもまた 漢字の

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちを考古学の視点から捉える 漢字 愛 の由来 昔の 愛 には心があった 簡体字の 爱 には心がない

育 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

漢字の成り立ち 木 Mojimoji Mojimoji の缶バッジ通販 Suzuri スズリ

書評 変化に法則 日本音とベトナム音の類似から古代の漢字音類推も 詳説 世界の漢字音 大野敏明著 産経ニュース

意味 成り立ち 花 は姿をころころ変化させる部分 漢字 やまもとの漢字生活

知れば日本語がもっと楽しくなる漢字から生まれたひらがなとカタカナの歴史 きょうものびてます

漢字なりたち図鑑 今年の漢字 令 の成り立ちは 好書好日

知らずに使ってる 本当は怖い漢字の由来 Kobo Taro Note

愛 とは 過去を振り返ること 意外と知らない漢字の成り立ち ニュース Bookstand ブックスタンド

旧字体と新字体 漢字は時代とともに変化する 漢字の基礎 どれだけ知ってる 漢字の豆知識 日本漢字能力検定

社員が選ぶ今年の漢字 変化の多い年を表す一文字とは プルチャン ポジティブな明日を作る プルークスの情報発信メディア

漢字トリビア 変 の成り立ち物語 19年4月28日 エキサイトニュース

漢字の部首 りっしんべん 意味が何かは心 成り立ちと こころ したごころ との違いも こもれびトレンドニュース

ひらがなの成り立ち まみむめも 漢字から平仮名になるまでの変化を10段階で表現 習字 書道に興味のある方 綺麗なひらがなを書く書き方の見本になります How To Write Hiragana Youtube

筆文字 変化 文字 漢字の写真素材

漢字の成り立ちと分類まとめ 六書 日本語教育能力検定試験まとめ

Web教材イラスト図版工房 S 漢字の成り立ち

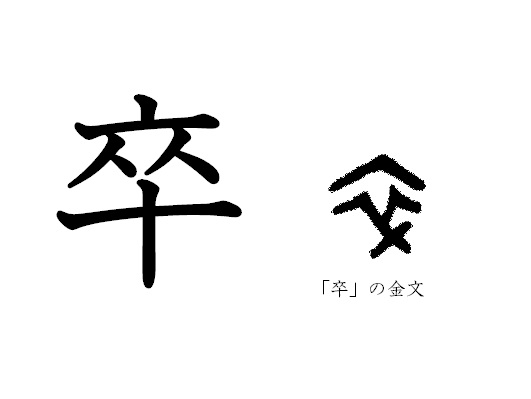

漢字コラム30 卒 10人ひとかたまりの下級兵士 歴史 文化 日常に 学び をプラス 漢字カフェ

漢字の歴史 漢字について 樂篆工房 福島県喜多方市 小篆 隷書 喜多方

特殊化した部首 氵さんずい と 冫にすい 漢字の音符

電気こどもシリーズ キッズ 展示館 中部電力

中学国語 漢字の成り立ちの要点 Examee

漢字考古学の道 漢字の成り立ちと生成を社会発展の中で捉える 漢字 箸 その成り立ちから社会の変化を探る

法 という漢字の成り立ちを調べていたら チという名前の動物が出てきたのですが この動物はどんな動物なのですか 漢字文化資料館

海外の反応 日本には 訓読み というものが あるらしい 漢字の勉強が 楽しすぎて 海外の反応 あうとばーん

アニメで分かる漢字の成り立ち

読 漢字の形が変化したので成り立ちとは無関係な覚え方で 漢字の10 1 4を読む 日本語の絵

特殊化した部首 火カ と 灬れっか 漢字の音符

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

Nihongo Eな Portal For Learning Japanese

知ってる 表外読み 読めない常用漢字に注意 意味 読み 語源と変化 どれだけ知ってる 漢字の豆知識 日本漢字能力検定

九 という漢字の成り立ちについて 九 という漢字の成り立ちにつ 日本語 教えて Goo

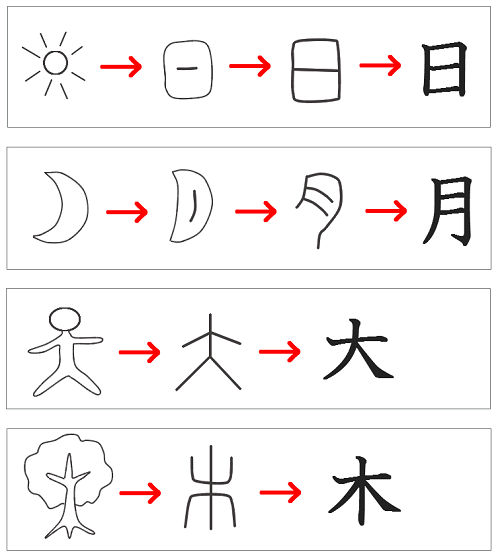

第10回 人の形から生まれた文字 1 親子で学ぼう 漢字の成り立ち

漢字の成り立ち 説文解字 から最先端の研究まで 筑摩選書 落合 淳思 本 通販 Amazon

令 の漢字の意味は純粋 命令 令や和のつく男の子 女の子名前 赤ちゃんの命名 名づけ All About

1

知れば知るほど面白い 子どもと一緒に学ぶ 漢字の成り立ち Lee

漢字はどうやって作られたの

カ行 カイ 風船あられの漢字ブログ

形と由来の変化 漢字について 樂篆工房 福島県喜多方市

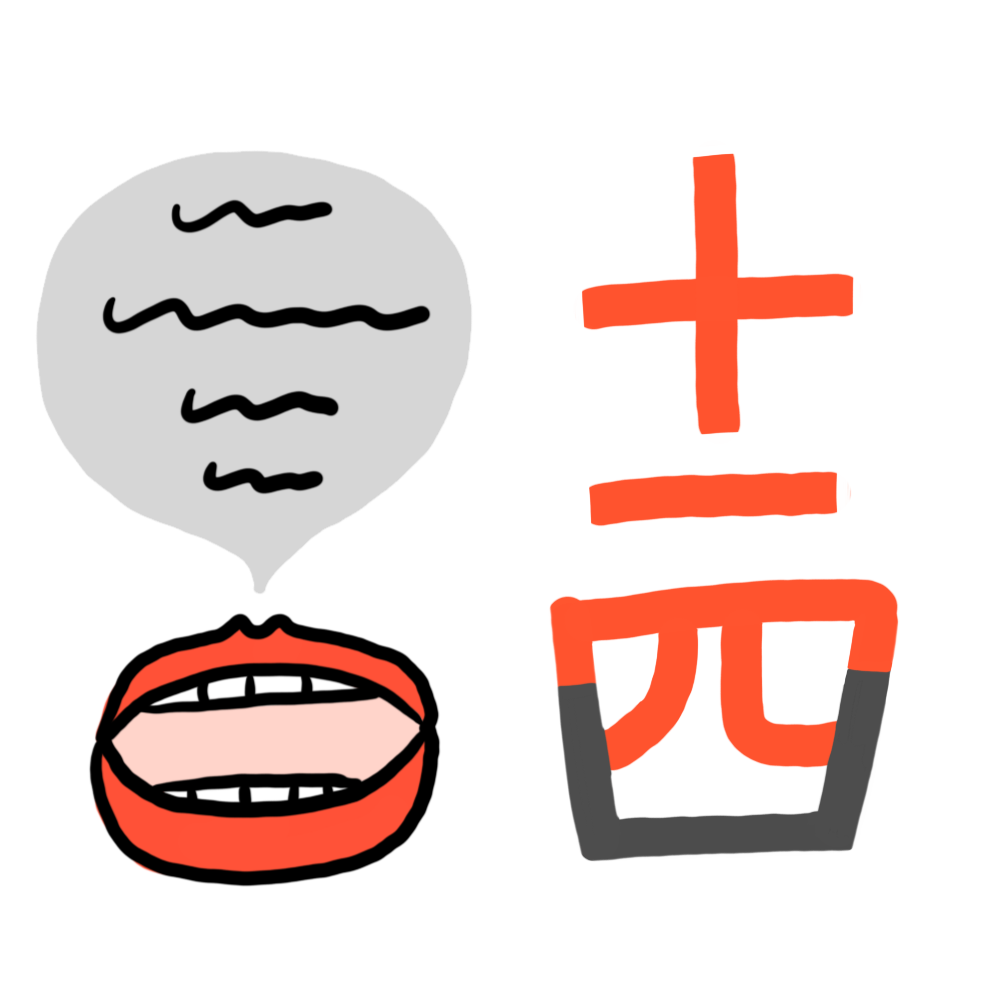

漢字トリビア 話 の成り立ち物語 ライブドアニュース

漢字マスク 漢字40変化 Line スタンプ Line Store

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

漢字の成り立ち 魚 羊 牛 犬 馬 漢字の語源を一緒に学ぼう

鳥 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

筆文字 変化 文字 漢字の写真素材

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちを考古学の視点から捉える 漢字 心 の起源と成り立ち 心臓をそのまま形をにした象形文字

0 件のコメント:

コメントを投稿